2月10日、2日目

今回、織りの研修先は、今回の農林水産大臣賞、優等の早川猛さん宅でした。

元々良い草を選別して有りますので、ほとんど悪い草はない状態でした。

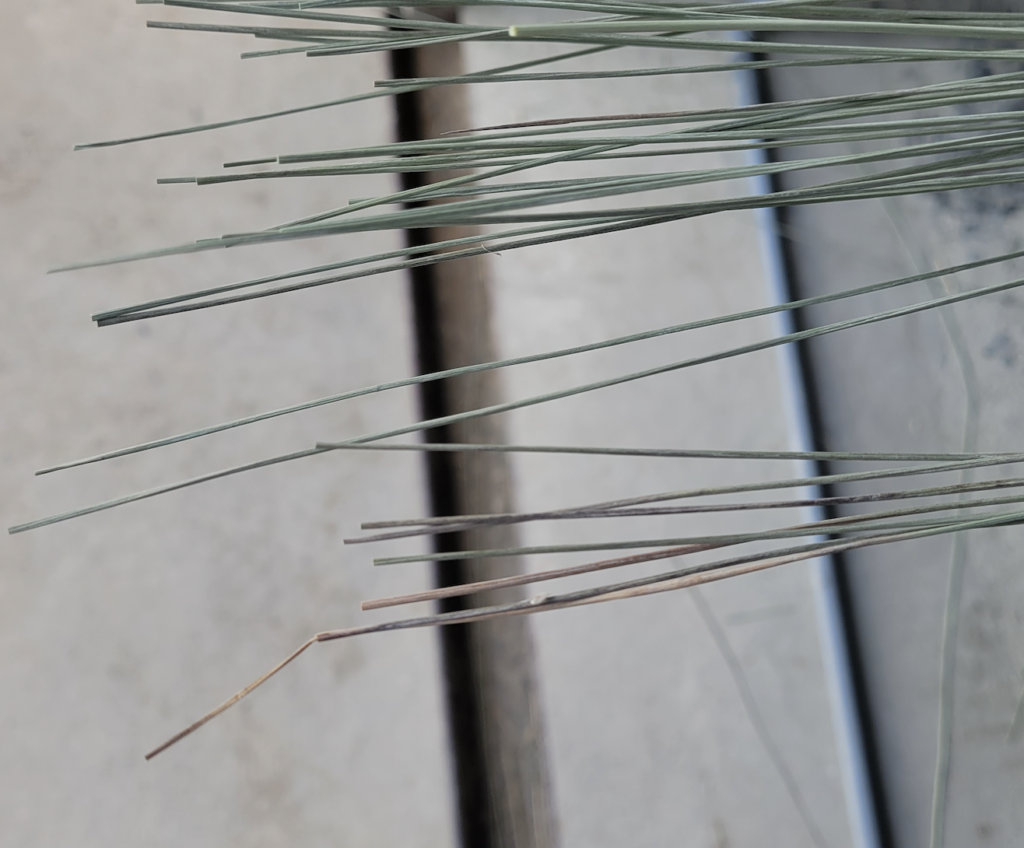

下の画像は、草の折れ、細すぎて垂れ下がり過ぎた草を抜き取る工程です。

この後は、根元の白い部分が上がり過ぎている草、

先端の色が変色している草、虫食いの穴の有る草、癖のある草などを抜き取ります。

こちらは、画像中央に蜘蛛の巣が残っていて織り上がると綿毛の様にチョット目立つので、

蜘蛛の巣を取り除きます。

写っていませんが、虫の穴がポツリと空いている時は、その草を取り除きます。

こちらは、

根元の色が上の方まで白っぽくなっていたり、

癖っ毛の様に少し曲がっている物、

細すぎる物を抜きます。

こちらは、先端の枯れていたり変色している物が織り部分に入りそうなものは、

取り除きます。

画像下側の草が避けた物です。

そして、加湿した、い草を織機にセットします。

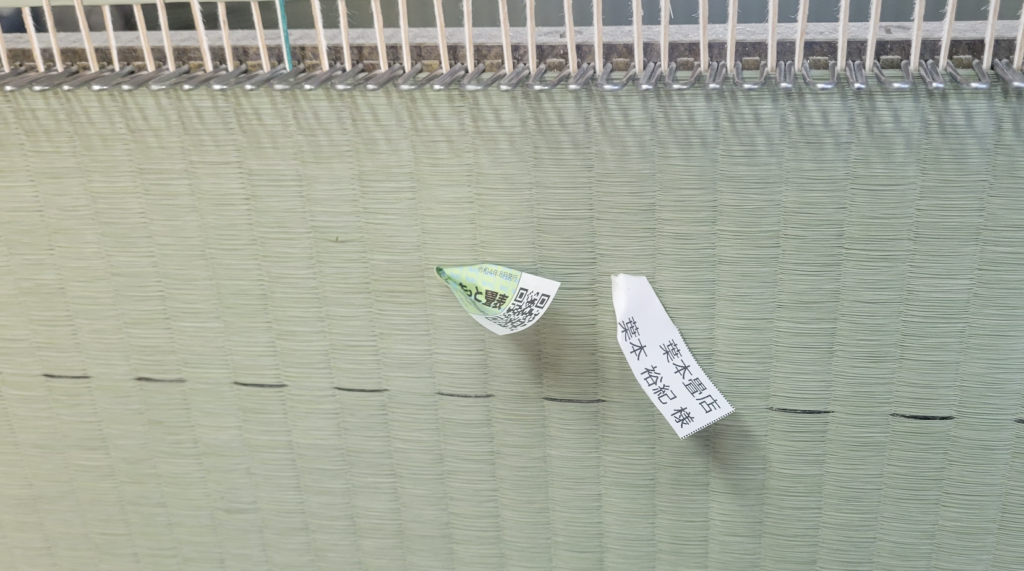

下の画像は、私が選別して織った物になります。

早川さんのタグと私の名前を入れて後で分かる様にします。

画像でわかる様に、タグの左上にい草が切れてしまっている所があります。

この様にならない様にい草を選別しますが、

どうしてもこの様に傷ができてしまいます。

私達は20cmたらずで1箇所とかそれ以上入ってしまいますが、

早川さんは2mでほとんど入らないですし、

入っていても、これを分からない様に直す技術も流石でした。

(写真一枚も撮ってなかったです。^^;)

その様な中、優作表を作っている宮下優作さんが勉強しにきた時にパチリ。w

宮下さんも熱い想いを持って畳表を作っている方です。

下の画像は、畳表になる為にい草の入る4本一組の順番です。

い草4本の、

下の青っぽい2本が右側が先端、

上の白っぽい2本が右側が根元、

になります。

これで、畳表が均一で綺麗な色に見える様になっています。

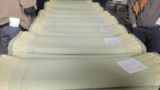

下の画像は、

一番右側のものが1番抜きの京間サイズの本間(ほんけん)表、

その左が関東間サイズの五八(ごはち)表です。

左になるにつれて、少しづつ丈が低くなっているのが、

2番抜き、3番抜きと短い草になるからなんです。

ちなみにこの一番右は「本間さらさ」と言う熊本ブランドの最高級の物なんです。

この後、

2月10日現在の早川さんの現在のい草を見せていただきました。

この、い草が刈り取る頃には、150センチ前後の長さまで育つんです。

みんない草の苗を見て勉強中

早川さんが、一株抜いて根っこを見せてくれました。

画像を見ると、根元からどんどん外側に新しい芽が増えて株が太っといく行程が、

何となく分かるかと思います。

丁度私がい草の根っこを撮っている所をパチリと頂きました。

最後にのぼりを早川さんと一緒に持って記念撮影。(^^)

この後、研修先に戻り、色々な方の畳表の束を並べてみんなで良いと思うものを投票し、

その理由も個々に述べて本日の研修は終了となり。

夜は農家さんを交えて懇親会でさらに色々とお話ししたりして夜が深まりました。

次回3日目に続きます。

コメント